Vu la photo ci-dessous dans un article consacré au robot « Curiosity » sur Mars. C’est juste un forage sur Mars… Mais qu’est-ce donc que cette ligne de points noirs ? D’après la légende, ils ont été faits par un « rock-zapping laser »… Le mystère s’épaississait, il fallait que je cherche, que je sache.

En fait il s’agit de traces de mesures faites par la ChemCam, un dispositif digne d’un Maître Jedi : un laser vaporise la matière, et un spectromètre analyse la lumière émise par le plasma pour en déterminer les constituants. Ca s’appelle Spectroscopie sur plasma induit par laser ou « LIBS » en anglais.

C’est même plus fort qu’un Maître Jedi, car la ChemCam fonctionne jusqu’à 9 mètres de distance ! Et en utilisant une série de courtes impulsions, elle peut commencer par « nettoyer » la surface à analyser de la poussière ou de l’oxydation de surface pour atteindre la roche proprement dite.

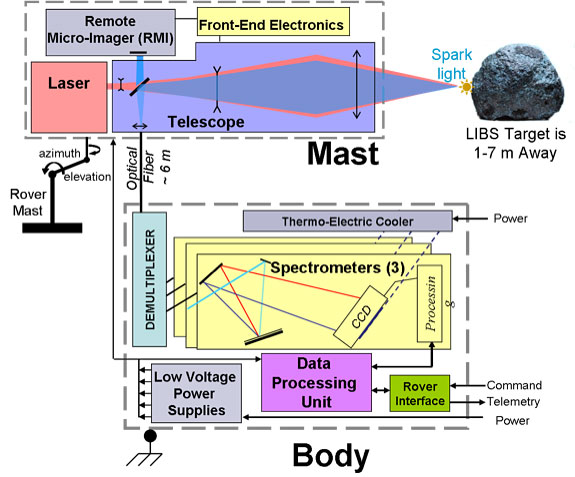

Concrètement, la partie optique de la ChemCam se trouve dans le mât qui domine le robot, juste à côté de la caméra « Mastcam » qui lui sert de viseur, alors que les spectromètres sont dans le corps du robot :

La ChemCam a été en partie conçue et réalisée par des équipes françaises (bravo les voisins, cocorico! [1]) notamment le laser qui a été développé par Thalès. Ce laser produit des impulsions très courtes de 8 nanosecondes environ, et d’une énergie de 30 milliJoule seulement [2]. C’est très très faible. Mais 30 [mJ] / 8 [ns] ça fait dans les 3.75 MW de puissance ! ( J’ai vérifié le calcul pour être sur …) Comme il faut environ 1GW/cm² pour créer le plasma de roche, le « rock-zapping » laser ne zappe qu’un tiers de mm² environ, mais ça suffit pour le spectromètre.

(ajout du 27.5.14) En 8 nanosecondes, la lumière ne parcourt que 2.4 mètres ! Le laser est déjà « éteint » lorsque la lumière atteint un rocher à 8m de Curiosity. L’impulsion ressemble donc plus à un tir de pistolet laser qu’à un coup de sabre.

La ChemCam fonctionne très bien, elle a vaporisé son 100’000ème morceau de roche lunaire martienne (!) en novembre 2013 [3] dont je ne sais pas combien dans des trous perçés par la foreuse PADS. Comme l’indique Sylvestre Maurice du CNES de l’IRAP, un des concepteurs de la ChemCam [4], ça permet de faire des statistiques plutôt que de se satisfaire de quelques mesures ponctuelles.

Voilà, ma curiosité est satisfaite pour quelques heures…

Références:

- « Le robot Curiosity embarque deux instruments français« , 2011, le Figaro

- S. Maurice et al. « The ChemCam Instrument Suite on the Mars Science Laboratory (MSL) Rover: Science Objectives and Mast Unit Description » , 2012, Space Science Reviews, Volume 170, Issue 1-4, pp 95-166 [pdf] 61 pages avec la description très complète!

- « 100’000ème tir du laser ChemCam sur Mars« , novembre 2013, Thalès

- interview vidéo de Sylvestre Maurice de l’IRAP

6 commentaires sur “La ChemCam de Curiosity”

Article sur la ChemCam avec des images des (petits) flashs produits http://www.universetoday.com/113306/curiosity-captures-laser-blasting-flash-shooting-martian-rock/

Oups j’avais zappé celle là, merci 🙂

Sur le nouveau look (que j’améliore un peu chaque soir) j’ai reçu un seul commentaire via twitter. Tu en penses quoi ?

Reçu un tweet de @kalgan : Sylvestre Maurice est @IRAP_France, pas @CNES_France 😉 Mais, bonus : https://www.youtube.com/watch?v=o_hBGjyEMB8

alors je corrige d’autant plus que je ne connaissais pas l’ http://www.irap.omp.eu/

ce qui est incroyable c’est que Curiosity arrive à trouver 100 000 échantillons de roches lunaires sur mars

Sinon ce qui m’étonne c’est vraiment le côté couteau suisse de Curiosity. le nombre d’analyses/fonctions que font ce petit robot surtout quand on imagine la latence nécessaire entre chaque demande d’un humain et son exécution. D’ailleurs ce serait intéressant de savoir parmi ces fonctions quel est exactement le degré d’autonomie de l’appareil ou en gros on lui demande « fais un trou ici et analyse le sol » ou alors il est assez autonome pour décider quels sont les zones dignes d’intérêt, de faire les forages, de décider quelles analyses seront faites sur la carotte mais en contrepartie le scientifique se retrouve le matin avec son café et plein de données qu’il n’a pas vraiment demandées à trier/analyser?

bon, il y a eu 100’000 tirs de laser, mais probablement pas autant d’analyses ne serait-ce qu’à cause des tirs de « nettoyage ». A ma connaissance le robot est entièrement télécommandé. Une équipe franco-américaine pilote la ChemCam 24h/24 et vise les points à analyser une fois le robot arrêté. En tenant compte du retard de 15 à 30 minutes, ça doit prendre un certain temps.

J’imagine aussi que la ChemCam permet de mesurer la diversité des roches, le gradient de leur composition (par exemple dans la profondeur carottée) et probablement d’identifier les endroits les plus intéressants pour une analyse plus fine…

Le problème est le même qu’avec une microsonde de Castaing (http://fr.wikipedia.org/wiki/Microsonde_de_Castaing) : on n’analyse qu’une petite surface. Dans une roche à gros grains comme un granite, on tape sur un cristal, et encore sur un bout de cristal. Si on est sur une bordure altérée, ça ne donne pas le résultat attendu (sauf si on étudie les altérations !). Et ça ne donne pas la composition minéralogique de la roche, à moins de faire des tas d’analyses (de tirs ici) sur des tas de cristaux différents. De plus, si on veut faire du bon boulot, il faut choisir son point d’analyse, ce que permet la microsonde, car elle est couplée avec un microscope.

Ici, je crois qu’ils tirent malgré le télescope « un peu au hasard ». Mais bon, dans certaines roches à grain très fin, ça peut marcher quasiment du premier coup.

Loin de moi l’idée de dire que c’est un instrument inutile, mais il faut en savoir les limites.

Ce qui est très fort, c’est qu’il marche aussi longtemps et reste calibré (autocalibration ?).

Quand à la carotteuse ils n’ont pas dû mégoter sur les diamants de la couronne !

Très belle réalisation technique.